1月27日12時30分より、東松山キャンパス3号館0201号教室において、押川典昭教授の最終講義が行われました。題して「研究者として、教師として、私の歩んできた道」。学内外の教職員や卒業生など、総勢80名を超える多くの方々にご参集いただきました。

研究者として、教師として、私の歩んできた道

生い立ち。「野球小僧」だった小中学時代。高校時代のこと。ロシア文学を学ぶために大学に進学したこと、初めて買った岩波新書、大学時代の寮生活の思い出が、スライドに写しだされたセピア色の写真をたどりながら静かな語り口でゆっくりと紡ぎ出されていきます。

研究者としての歩み

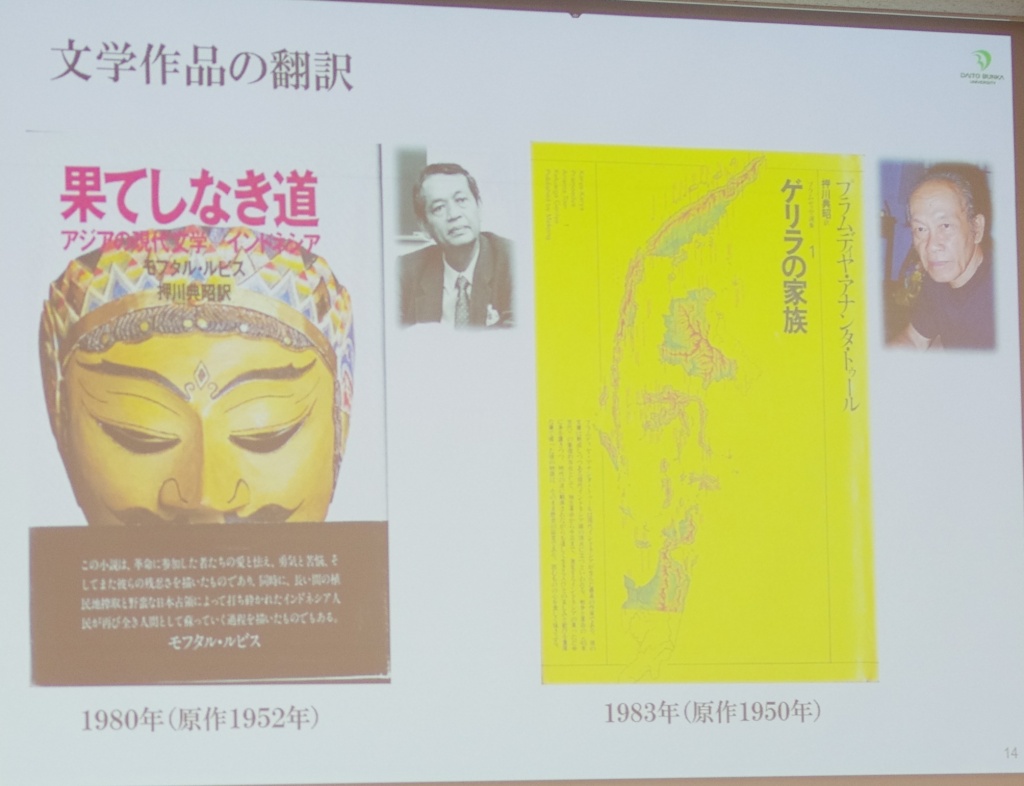

タン・マラカ研究を志すきっかけとなった土屋健治先生との出会い。『果てしなき道』や『ゲリラの家族』など独立戦争や革命を扱った小説の翻訳に触れつつ、東南アジア文学の翻訳史にも言及されました。

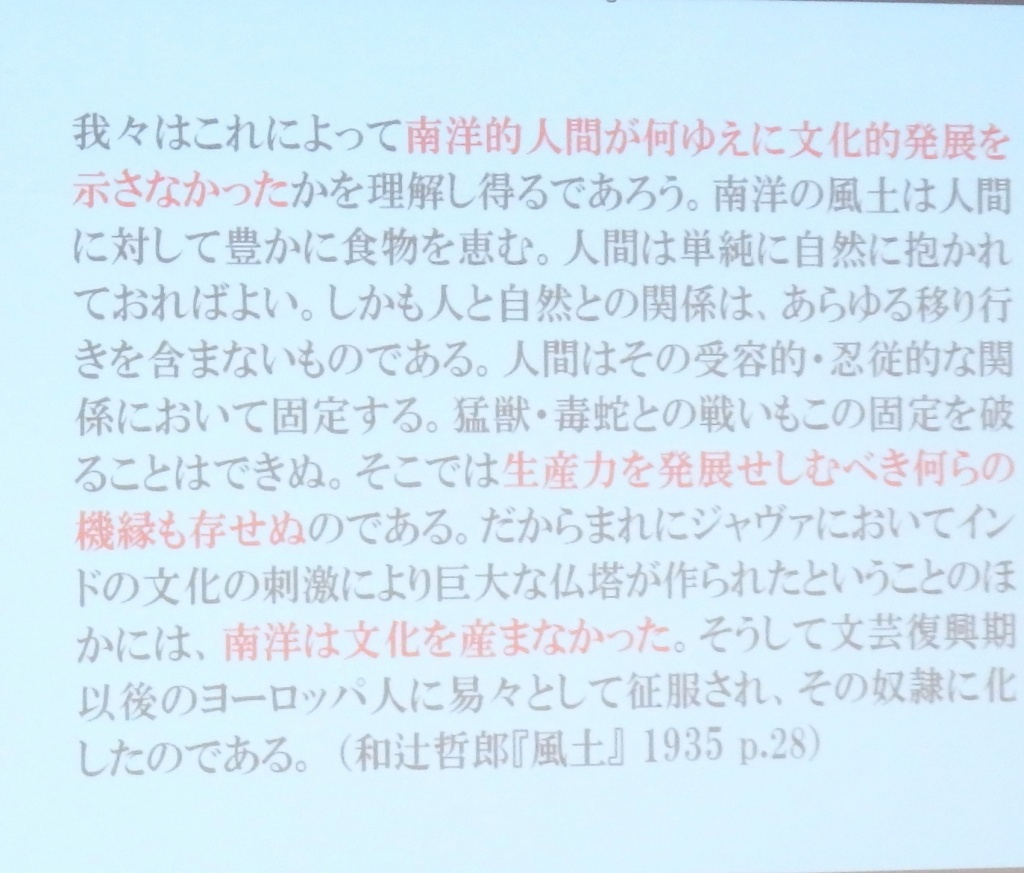

東南アジア文学の翻訳事業のねらいは、日本人の東南アジア観(認識)を変えることにあったのだと、押川先生は言います。久米邦武や和辻哲郎の文章から現代の観光パンフレットに躍るコピーまで、日本人の東南アジア観(認識)は、西欧文明への信仰を前提に、南洋の人々は怠惰であると考え、東南アジアをもっぱら豊富な資源供給地や「楽園」として捉える点で共通しているのではないかと。

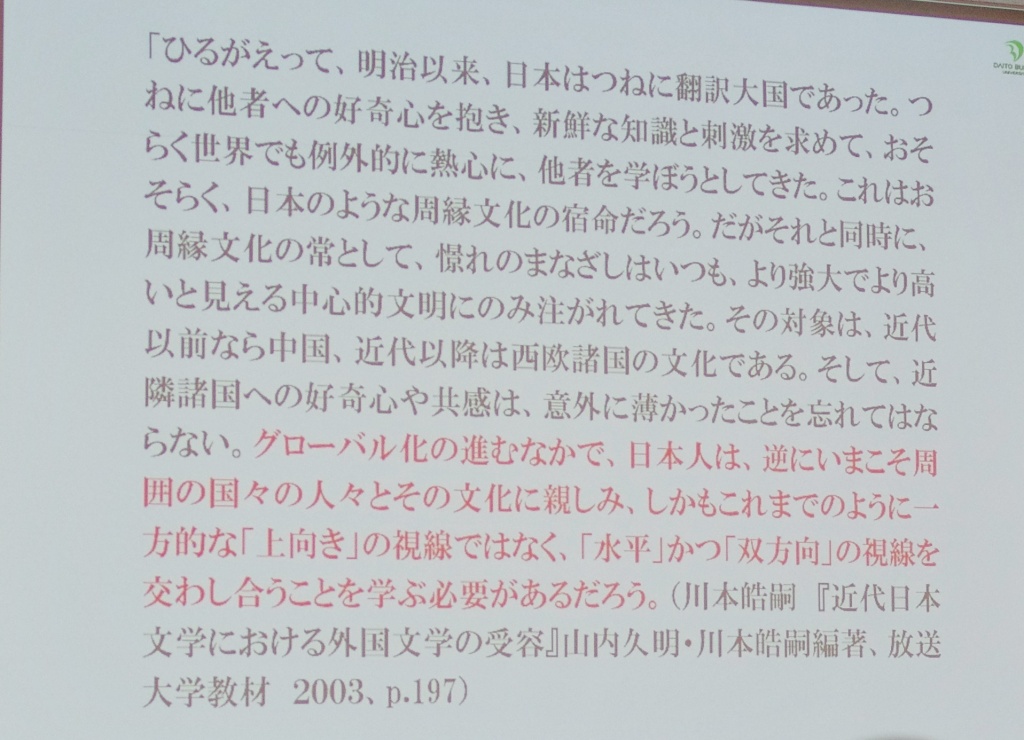

東南アジア文学を翻訳することの意義について、押川先生は、川本皓嗣著『近代日本文学における外国文学の受容』の次の言説を強調されました。

「グローバル化の進むなかで、日本人は、逆に今こそ周囲の国々の人々とその文化に親しみ、しかもこれまでのように一方的な「上向き」の視線ではなく、「水平」かつ「双方向」の視線を交わし合うことを学ぶ必要があるだろう。」

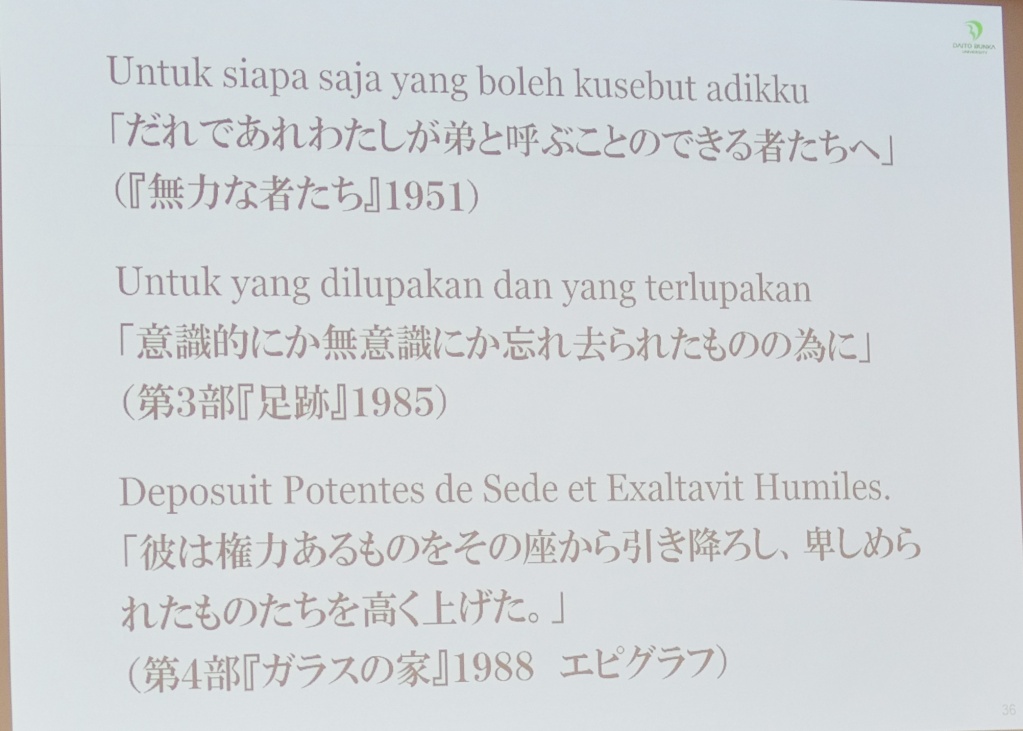

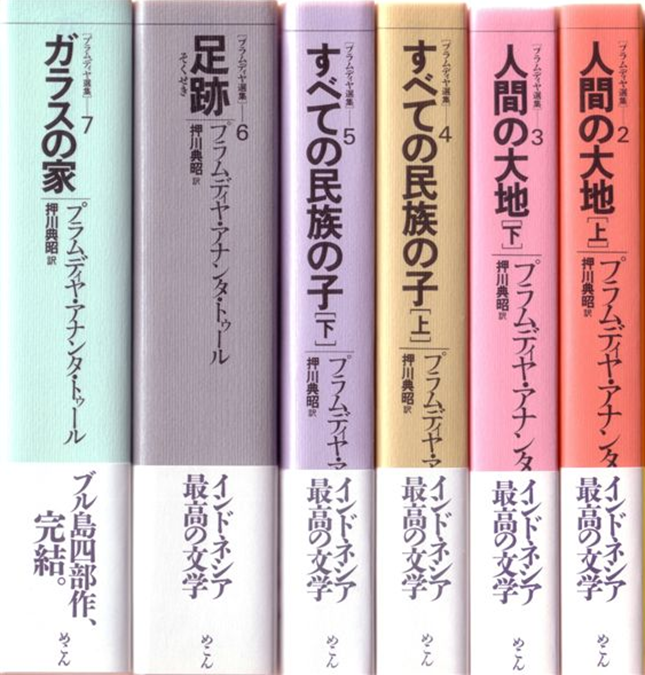

押川先生のもっとも大きな仕事は、『ゲリラの家族』にはじまるプラムディヤ・アナンタ・トゥールの小説の翻訳です。押川先生は、プラムディヤの表現活動と思想を「『語る』『聞く』『書く』の相互行為の創造性」という言葉に凝縮し、プラムディヤの小説の言葉を引用しながら、プラムディヤの思想を的確に表現する日本語を探すことの難しさについて、噛み締めるような口調で聴衆に語りかけられました。

押川先生は、プラムディヤの『人間の大地』四部作(『プラムディヤ選集2~7』)翻訳の功績で、第59回(2007年度)讀賣文学賞(研究・翻訳賞)を受賞されています。

ご退職後の当面の目標は、すでに着手されているプラムディヤの評伝の刊行、そして若き日に翻訳したタン・マラカの自伝『牢獄から牢獄へ』などを改訳することだそうです。

教師としての歩み

生い立ちそして研究者としての歩みの後は、いよいよ大東文化大学に着任後の「教師としての歩み」です。押川先生は1995年10月に本学に着任。22年半にわたって、50歳代~60歳代の大半を本学の発展のために捧げられたといっても過言ではありません。

国際関係学部でのインドネシアの授業やスピーチコンテストの立ち上げに向けての学生との交流、学部長として取り組んだ「特色GP『アジア理解教育の総合的取組』」のこと。また、副学長として手がけた東松山キャンパス再開発事業等などで奮闘した日々、認証評価の取り纏めに一丸となって働いた総合企画室の職員の方々とのきびしくも楽しいやりとり。最後に、今年度22年ぶりのリーグ優勝を成し遂げたラグビー部の部長としての思いを語られました。

押川先生と大東文化大学

押川先生の大東文化大学における22年半を改めて回顧すれば、国際関係学部のカリキュラムや学部運営のやり方に、そしてキャンパスに目をやれば、あちこちに押川印の傑作を容易に発見することができるような気がします。押川先生の「最終講義」に耳を傾けながら、研究、教育、学部・大学運営、大東スポーツ、すべての分野にまさに空前絶後の足跡が深く刻まれていることを感じずにはいられませんでした。

講義終了後に、国際関係学部でインドネシア語を学ぶ丸山さん(1年)とラグビー部の青柳勝彦監督から、花束が贈呈されました。

押川典昭教授を送る会

最終講義に引き続いて、14時から、生協カフェテラスにおいて「押川典昭教授を送る会」が、押川先生にインドネシア語を学んだ学生たちの主催で開催されました。進行役は、尾白拓也さんと茨木悠佳さん。最終講義と同様、100名ほどの教職員と学生が集まってくれました。

インドネシア語のミヤ・デウィ・ロスティカ先生の発声による乾杯。吉野杏菜さん(2年)、玉木健介さん(OB代表)、山森千聖さん(OG代表)、高地薫先生(神田外語大学)、白石崇氏(総合企画室)、青柳勝彦氏(ラグビー部監督)、太田政男先生(前学長)が押川先生とのさまざまな思い出をユーモラスに語ってくれました。

そろそろ閉会という頃に「サプライズ」がありました。現地研修などを通じて押川先生と親交の深かったインドネシアはパジャジャラン大学のエリ先生からのビデオメッセージです。最後は、押川先生のお礼の言葉で締め括られました。